最近、スーパーなどでよく見かけるカロリーオフやカロリーゼロなどの商品。

ダイエットなどでカロリーを抑えたい人の強い味方ですよね。

しかも、カロリーオフなので味がないのかと思って飲んでみれば案外美味しくてちゃんと甘いことに驚かされます。

そんなカロリーオフ商品「甘い味がするのにどうしてカロリーが少ないの!?」と思った事はありませんか?

甘くて低カロリーの秘密はズバリ!低エネルギー甘味料にあります。

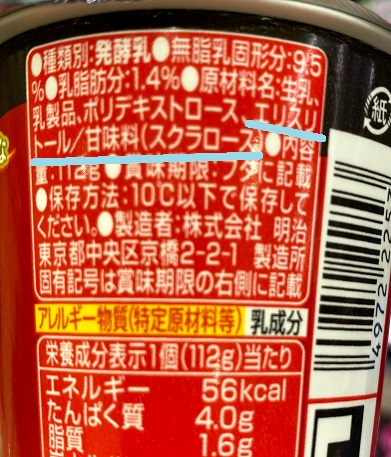

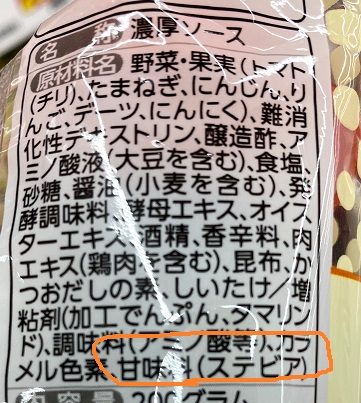

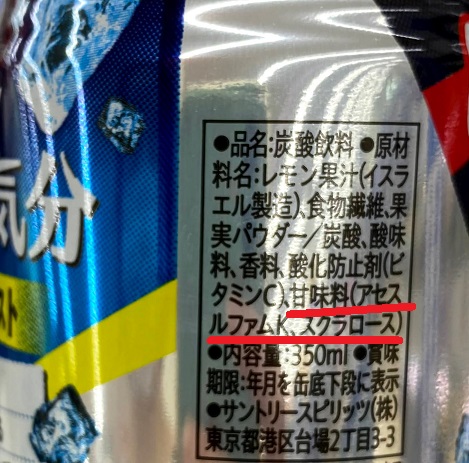

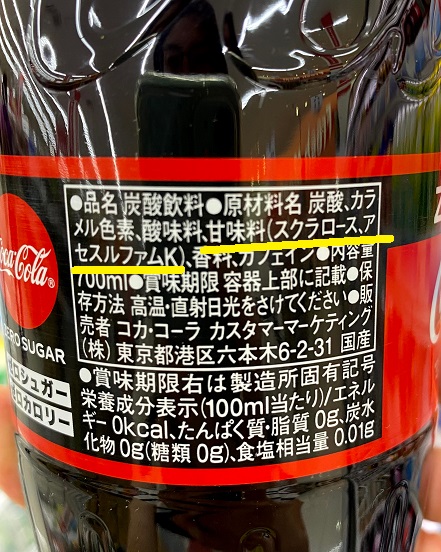

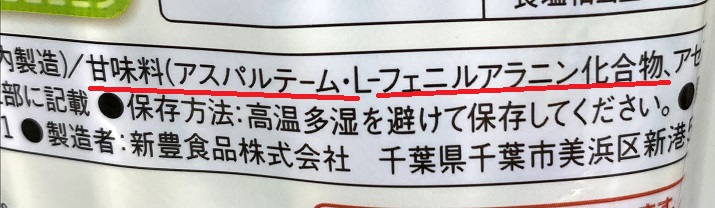

カロリーオフ商品の裏側の「食品表示」を一度見てみてください。さまざまな名前の原材料が書かれています。

その中に見慣れない甘味料(ステビア)甘味料(アスパルテーム)など甘味料(○○)の形でカタカナの名前を見たことがありませんか?

それが低エネルギー甘味料です。

今回はその甘味料の種類や分類、それぞれの特徴、使い方などをみていきたいと思います。

甘味料の簡単な分類

まず初めに基本ですが、「口に入れると甘さを感じる調味料をまとめて甘味料」と呼びます。

砂糖やはちみつなど私たちになじみのある甘味料は基本的に「糖質」でできています。

肥満や糖尿病の原因・・・と、何かと悪者にされがちな糖質ですが、実は糖質は、人間の体の中でとても大切な役割をしているんです。

体に重要!そもそも糖質とは?

そうもそも、糖質とは、三大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質)のうちの炭水化物の中の一種です。

炭水化物は大きく分けると、 体内の消化酵素で消化・吸収される「糖質」と、消化・吸収されない「食物繊維」に分けられます。

体内で吸収される「糖質」を私たちは食べ物からとっています。

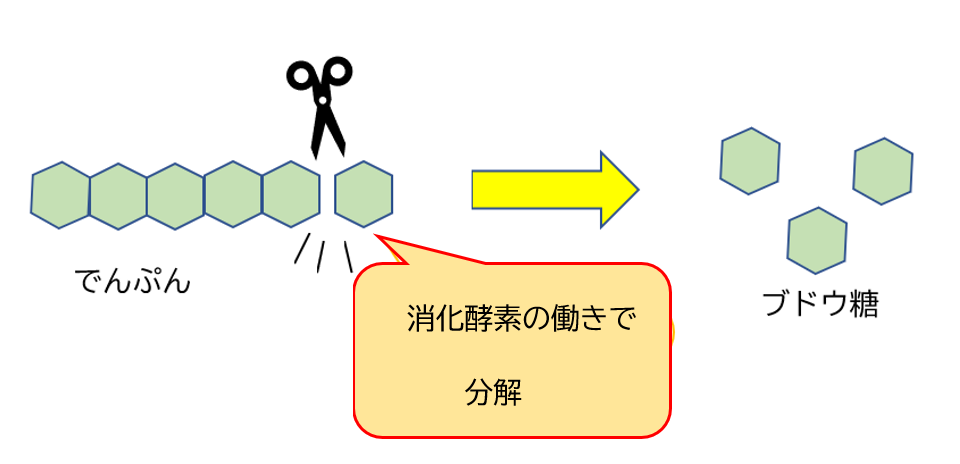

食べ物からとる糖質の大部分は「でんぷん」です。でんぷんは体の中で消化・吸収されて、最終的に単糖類(糖の最小単位)であるブドウ糖に分解されます。

ブドウ糖は血液を通して、身体の色んな細胞に運ばれて、身体を動かすエネルギーとして利用されます。

さらに、脳・神経組織・赤血球などは通常、ブドウ糖しかエネルギー源として利用できません。特に脳は基礎代謝(人間が生きているだけで消費するエネルギー)の20%ものエネルギーを消費しています。

ですので、ブドウ糖が不足すると、脳はエネルギーが足りずに、思考能力が低下したりイライラしたりボーっとしたり。と機能が落ちます。

このように糖質は体にとってなくてはならない栄養素なのです。

けれども、糖質の取りすぎは健康被害をひきおこすこともあります。

肥満や糖尿病の原因となってしまう糖質を控えたい。けれども甘いものは食べたい!

そんなワガママな願望をかなえてくれるのが人工甘味料などの低カロリー甘味料なのです。

甘味料の分類一覧表

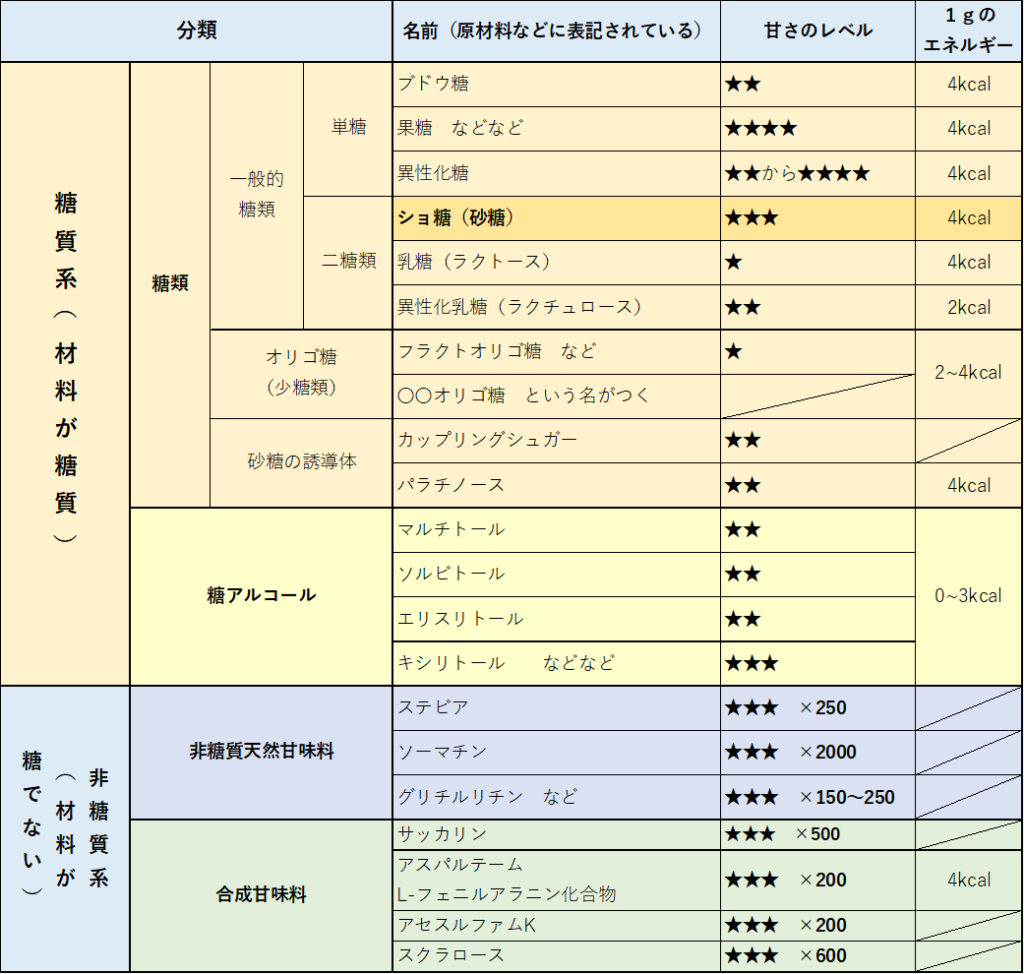

食品を食べた時に甘さを感じる甘味料は、大きく分けると「糖質系(糖質が材料)」と「非糖質系(糖質が材料でない)」に分類されます。

そして、さらにその中で天然に含まれる「天然甘味料」と人工的に合成される「人工甘味料」に分けられます。

代表的な甘味料を表にまとめてみました。

参考:臨床栄養ディクショナリー・食品学各論 など

一般的糖類(低エネルギーではない普通の糖類)

広く植物界に分布していて

砂糖・グラニュー糖・はちみつ・オリゴ糖・など私たちに一番馴染みのある糖類。

昔からある名前のものはだいたいこちら。

食後の血糖値は当たり前ですが上昇します。

砂糖やオリゴ糖は知っているけれど、その他の「一般的糖類」って何でしょうか?

ちょっと聞きなれない名前だけれど、よく食品に使用されているものを3つご紹介していきます。

異性化糖

食品表示で「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」のような書き方をされていたらコレ。砂糖よりさわやかな甘み、低温でも甘みを強く感じるという利点がある。

そのために清涼飲料水(ジュース)やガムシロップ、冷やすお菓子などによく利用されている。

オリゴ糖

糖の最小単位であるブドウ糖や果糖などが2~10個程度あつまった糖。

腸内でビフィズス菌のエサとなって腸内環境を整える。

砂糖よりちょっと甘さは控えめ。

食後の血糖上昇はゆるやか。

パラチノース

パラチノース・・・砂糖の誘導体。(誘導体って何よ。という話だが、要は原料を何らかの形で反応させて一部を変化させてできる物質のこと。)パラチノースは砂糖に酵素を作用させてつくられる。

砂糖と同じ1g4kcalだが、体の中での吸収速度が砂糖よりゆっくり。なので血糖値の上昇速度も穏やか。

その為、持久力の必要なスポーツの分野や、医療の分野でも注目されている。

また、虫歯の原因になりにくい。

さて、一般的な糖の名前を何となくわかったところで、低エネルギー甘味料の分類をみていきましょう。

低エネルギー甘味料の種類と特徴

さて、上の表で各甘味料の簡単な分類がありましたが、その中でもカロリーゼロ!や低カロリーに関わってくるものが今回の主役「低エネルギー(カロリー)甘味料」や「高甘味度甘味料」です。

ん?低エネルギー甘味料なんて表に書いてなかったよ?とか

高甘味度甘味料ってそもそも何?と思ったあなた、鋭いです!(^^)!

その二つのうち低エネルギー甘味料は「あ、エネルギーが普通より少ないのね。」とイメージしやすいですが、

高甘味度甘味料は「どういうこと!?」となると思うので説明していきます。

低エネルギー甘味料とは・・・文字通り砂糖よりもエネルギー(カロリー)が少ない甘味料のことや、血糖値の上昇に影響の出にくい甘味料のことです。

高甘味度甘味料とは ・・・甘味がショ糖(砂糖)の数十倍から数百倍強い甘味料です。

甘みが強いためにショ糖と同じ甘さがを出そうとすると、少ない使用量ですみます。その為、結果的にカロリーカットの効果があります。

(例:スクラロースは砂糖の6倍の甘さなので使用量が砂糖の1/6ですみます。)

何となく低エネルギー甘味料のことが分かったところで、糖アルコールやら、アミノ酸系やらと何やら難しそうな分類のそれぞれの特徴をみていきましょう。

なるべく簡単に説明していきます。が、ややこしい場合は飛ばしてもらっても大丈夫です(笑)

糖アルコール

名前にアルコールとあるけれど、安心して下さい。酔っぱらったりしません。皆さんが想像しているアルコールとは別物です。

糖アルコールとは・・・糖に水素添加をして作られる甘味料。のことです。

はい。訳が分かりません。(笑)

難しい化学反応は置いといて、糖になんらかの作用をさせて水素をくっつけると糖アルコールという甘味料ができる。ということで理解しておきましょう。人工的に作られるもののほかに、ソルビトールなど天然に存在する糖アルコールもあります。

糖アルコールの特徴

糖アルコールという甘味料の特徴は主に3つ!

- 消化吸収されにくい

- 虫歯の原因になりにくい(微生物のエサになりにくい)

- 熱・酸・アルカリに強くて安定している

消化吸収されにくい

糖アルコールは人間の消化酵素で消化できない成分が入っています。そのため体内で消化吸収されにくく、

血糖値の上昇もほとんどありません。

ただし、大量に摂取するとおなかが緩くなるので注意が必要です。

虫歯の原因になりにくい

糖アルコールは虫歯の原因になりにくい(虫歯菌の餌にならない)甘味料です。ガムなどの商品によく使われています。

熱・酸・アルカリに強く安定している。

糖アルコールは熱を加えても砂糖のように茶色くなったりしません。また酸やアルカリにも強いので加工しても成分が変化しにくいです。

また、糖アルコールそれぞれに特殊な効果を持っていて、「保湿剤」や、「でんぷんの老化防止剤」など甘み以外の目的で広く食品で使用されているほか、化粧品、医薬部外品などにも使用されています。

食品の原材料のところでよく見かける糖アルコールについて詳しくみていきましょう。

ソルビトール

天然ではりんごやプルーンに含まれている。保湿性と安定性にすぐれてる。食品添加物に分類される。 保湿性を利用して、菓子や加工食品に柔らかさを与えるために添加されることもある。

マルチトール

糖アルコールのなかでもっとも砂糖に似た甘さ。添加物ではなく食品として扱われる。カロリーは砂糖の半分で甘さは砂糖の8~9割の甘みを感じる。

エリスリトール

天然では果物やキノコに含まれていて、酵母を用いた発酵法で作られる。 添加物ではなく食品として扱われる。 糖アルコールの中で唯一のノンカロリー認定甘味料。カロリー「0」の甘味料「ラカント」の主原料。

キシリトール

糖アルコールは知らなくても、一度は聞いたことのある名前の甘味料。白樺や樫の木からとれ、虫歯予防効果が実証されている天然甘味料。

口に入れると爽やかな冷涼感がある。(ミント味と相性がよいらしく、よく使われている。)

分類は食品添加物。

エネルギーは砂糖の7割程度で甘さは砂糖と同じ程度感じる。

非糖質 天然甘味料

天然の植物から抽出される甘味料。

甘みの成分が「糖」ではないため「糖質が少ない」or「糖質ゼロ」のため低エネルギー甘味料として利用されます。

食後の血糖値の上昇はありません。

甘みのなかに独自の後味(苦みなど)が残るものが多いのが特徴です。

以下に代表的なものをご紹介。名前を聞いたことのあるものもあるかもしれません。

ステビア

南アメリカ産のキク科植物ステビアから得られる天然甘味料。とても甘みが強く砂糖の200~250倍の甘さだといわれている。ポカリスエットなどのスポーツ飲料やチョコレートなどに使用されているほか、「ステビアヘルス」というステビアが主原料の低カロリー甘味料も販売されている。後味に独自の苦みを感じる人もいる。

グリチルリチン

マメ科のカンゾウに含まれる。甘みは砂糖の150~250倍だが、後味に苦みがある。砂糖とは違う独自の甘みのため、砂糖の代用としてそのまま使用するには向かない。

モグロシドv

サインはVならぬ、モグロシドv。この名前よりも「羅漢果(ラカンカ)」という原料の果実のほうが有名な天然甘味料。羅漢果は、桂林にのみ自生するウリ科の植物で、古くから漢方として珍重されていた。強い甘み(砂糖の300倍)の他にビタミン・ミネラルが豊富。

この成分と糖アルコールの「エリスリトール」を使用したカロリー0の甘味料が「ラカント」として発売されている。

ソーマチン

シビレクズウコンの果肉に含まれるたんぱく質。

甘さは何と砂糖の2000倍以上。(甘味料の中で最も甘い)甘味タンパク質は強い甘味だけでなく、苦味や酸味などの不快な味を減らすマスキングに優れている。また、風味を強くするなどの機能ももっている。

(例:紅茶⇒タンニンの苦味消し。低脂肪牛乳⇒味を普通の牛乳に近づける。)

熱・酸・アルカリに不安定。

合成甘味料

人工的に合成してつくられた甘味料のことです。

低エネルギー甘味料として利用されます。また砂糖と比べて低コストで作れるので低コスト甘味料としても使用されます。

砂糖などに比べて舌に感じる甘み(甘味度)がとても高いのが特徴で、

使用量が少量ですむために、エネルギーが低くなります。

さらに食後の血糖値の上昇もありません。

サッカリン

甘さは砂糖の200倍~500倍。一時、発がん性があると考えられていたが、現在は発がん性リストから除外されている。水に溶けにくい。後味にやや苦みを感じる場合がある。

アセスルファムK

アセスルファムカリウム。食品表示では「アセスルファムK」と表示されることが多い。砂糖の200倍の甘さ。熱や酸に比較的安定で、水などにもよく溶けるので清涼飲料水などによく利用されている。砂糖と比べると後味に少しだけ違和感が残る場合がある。その味の改善のために他の甘味料と併用されて使われる場合がある。

スクラロース

砂糖を原料に合成される人工甘味料。人間の体内で消化・吸収されないのでカロリー0。

甘さは砂糖の600倍。他の甘味料(合成甘味料・非糖質系天然甘味料)などと比べると、後味に渋みや苦みが少ない。他の甘味料の甘さを増強したりする働きがあるので、色んな甘味料と併用されている。

です。

低エネルギー甘味料として利用される。

アスパルテーム

化学物質名が「α‐L-アスパラチル‐L‐フェニルアラニンメチルエステル」という寿限無さんも顔負けの名前をもつ甘味料。たんぱく質の構成成分である「アミノ酸」を原料として合成される甘味料。

食品表示では「Lフェニルアラニン化合物」である旨を表記しなければならない。と法律で決まっている。

甘さは砂糖の約200倍。甘みの質は砂糖に近くて比較的よい。水溶液にすると不安定になる。

体の中ではたんぱく質のように消化。吸収・代謝される。(カロリーは1g4kcalで砂糖と同じ。)

血糖値の上昇はない。

低カロリー甘味料を取り入れるメリット

さて、ここまでご紹介してきた低カロリー甘味料のメリットをみていきましょう。低カロリー甘味料の主なメリットは2つ!

- エネルギー(カロリー)を抑えられる

- 血糖値の上昇を抑えられる

エネルギー(カロリー)を抑えらる

ダイエットなどでカロリーを控えたい。けれど甘いものも食べたい。というワガママな願望を叶えてくれるのが「低カロリー甘味料」です。市販でも色んな製品がでまわっています。低カロリー甘味料を使用したお菓子や飲料ならカロリーを気にせずに、甘くておいしいものを食べることができます。

血糖値の上昇をおさえられる

糖質を取ると「血糖値」が上がります。これは体の各細胞に栄養を運ぶために必要な反応です。

けれど、糖尿病などの病気で血糖値のコントロールが必要な人には食べても血糖値に影響しない低カロリー甘味料は強い味方となります。

低カロリー甘味料の注意点

低カロリー甘味料を使用するにあたっての覚えておいてほしいデメリットが3つ!

- 糖質の働きがない

- お腹がゆるくなる場合がある

- 強い甘みへの慣れ、依存

糖質の働きがない

低カロリー甘味料は味は甘くても「糖質」としての働きはありません。

甘みを取ったあと、本来なら上がるはずの血糖値が上がらないため。脳が満足を得られずにさらに別の物を食べたくなってしまう。といった事が起こる場合があります。

お腹がゆるくなる場合がある

糖アルコールやスクラロースなどの一部の人工甘味料は、人間の体内で消化吸収されません。

その為に、一度に大量に取るとお腹がゴロゴロしたり、下痢を引き起こしたりする場合があります。

ただし、それらの反応はどれも一過性(短期間ですぐ治まる)のものです。

強い甘みへの慣れ・依存

人工甘味料や天然甘味料には砂糖にはない強烈な甘さがあります。

これらを毎日、多様していると、甘みに対して「慣れ」が生まれてしまい強い甘みが欲しくなったりしてしまうことがあります。

以上、あげた低カロリー甘味料ののデメリットですが、いずれの場合も、大量に取った場合のものです。

摂取量が適量であれば取ることに問題はありません。とりすぎれば健康に害があるのは砂糖などの昔からある甘味料でも同じです。

まとめ

甘味料の種類や特徴いかがだったでしょうか。

甘味料の種類による特徴がなんとなくわかれば、スーパーで食品を買う時に用途によって選ぶことができます。

けれども、ダイエット目的の時や、糖尿病などの場合は、低カロリー甘味料や高甘味度甘味料を選んでみたりすることも時には必要です。低カロリー甘味料は人工的なイメージから、健康面で嫌われがちですが、容量を守れば健康に害はありません。

また、糖質制限ブームで嫌われがちな「糖質」も体にとっては無くてはならない栄養素です。

シーンや用途によって甘味料を上手に生活に取り入れて言ってくださいね。